发布时间:2023-05-08 11:13:18

“我们关心的事,总书记都了解”

站在村前高坡处,79岁的布楞沟村村民马仲成能清晰地望见邻县的巴下村,但如果步行过去,却需要3个小时。“隔沟能说话,握手走半天。”

在马仲成的记忆中,儿时从村里走到东乡县城要四五个小时。走在蜿蜒狭窄的山路上,悬崖峭壁在脚下,一不小心,就会跌落山沟。地处青藏高原和黄土高原过渡交汇地带,东乡县属黄土高原丘陵沟壑区,全县海拔在1735米至2664米之间。特殊的地理条件造就了破碎、分散的地质环境。因境内山峦起伏,沟壑纵横,处处是悬崖峭壁,东乡县被描述为“地球的肋骨”“大山聚会的地方”。

东乡县提供的一份文字资料显示,该县1510平方公里的国土面积,分布着1750条梁峁和3083条沟壑。如同漫天繁星,近30万东乡群众分散居住在千条梁峁沟壑中。散居在这些梁峁、沟壑中,东乡群众祖祖辈辈忍受着行路难的煎熬。在东乡群众眼中,与行路难并列存在的困难,是吃水难。不到当地,很难想象这里曾经缺水的场景。每次下雨,马仲成一家都要将屋顶的雨水用集水装置收集起来,储存到家中的水窖,以备平时饮用。因地处高原,气候干燥,年平均降雨量仅230毫米,而蒸发量却是降雨量的3倍。因为气候干旱,种庄稼要靠天吃饭,往往是“十种九不收”。每逢干旱,雨水不够饮用,村民们都要赶着毛驴去驮水。村史馆中的一张张老照片,记录着那个吃水艰难的年代。据马仲成回忆,当时,山路非常狭窄,走不开架子车,只能容得下人和毛驴行走,“去几公里外的河沟边驮水,来回一趟得两三个小时”。受山大沟深、气候干旱、资源匮乏等自然条件制约,该地区长期处于深度贫困状态。千百年来,贫穷困苦始终困扰着东乡。在习近平总书记来考察之前的2012年,布楞沟村全村68户345人,人均纯收入只有1624.1元,贫困面高达96%。当时,布楞沟村是东乡县最贫困、最干旱的山村之一。把水引来,把路修通,把新农村建设好,让贫困群众尽早脱贫,过上小康生活,这是总书记对包括布楞沟村在内的东乡发展的殷殷嘱托。“我们关心的事,总书记都了解。”马仲成向记者回忆起10年前那难忘的场景。

党的十八大以来,习近平总书记最牵挂贫困群众脱贫工作。到东乡县布楞沟村之前,总书记先后考察了河北阜平县骆驼湾村、顾家台村及甘肃渭源县元古堆村,走进贫困村庄、贫困家庭;与当地干部群众座谈,研究如何摆脱贫困、迈步小康。握着马仲成的手,习近平总书记和他话起家常:“家里有几个孩子?养了几只羊?生活上还有什么困难?”听了马仲成的回答,总书记让他放宽心:一只羊能卖1000块钱,养上5只羊一年就5000块钱。孩子外出打工,每年也能有些收入。对暂时遇到的困难,总书记告诉马仲成,有党和人民政府,大家一起努力,老人家你不要担心。

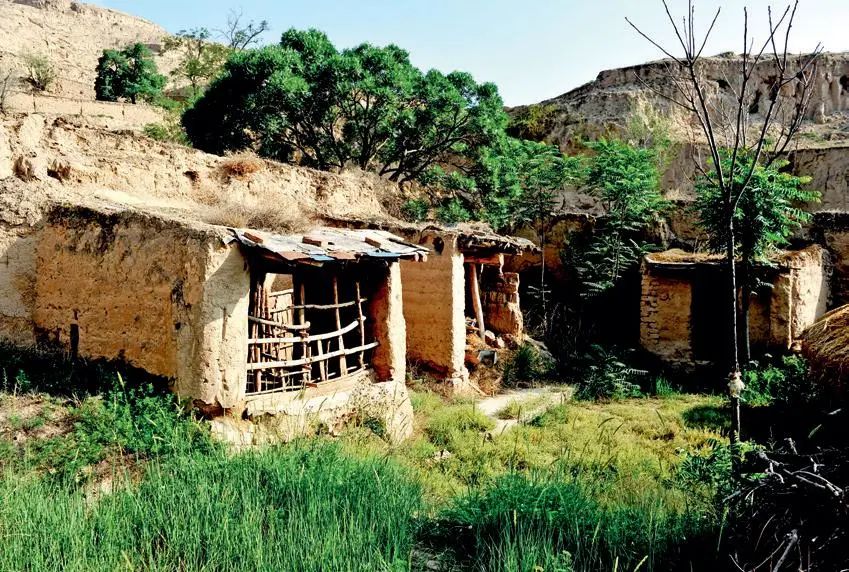

▲曾经的土坯房

山乡迎来巨变

通自来水那天,布楞沟村村民马麦志和家人围聚在一起,前前后后不知拧开了多少次水龙头。听着哗哗的流水声,看着洁净的自来水,他和家人每人盛了一大瓢,一口气喝了个痛快,好像要把多年欠下的水都补回来!

落实习近平总书记的嘱托,东乡县实施了“饮水清零”行动。2013年2月28日,布楞沟村安全饮水工程开工建设。4个月后,清澈的自来水陆续流进村民家中。走进位于东乡县城的中西部水厂,这里放置着一座巨大的沙盘,以万分之一的比例模拟了东乡县供水管网。黄土丘陵上,密集交织的供水管道犹如人体血管般,穿越千沟万壑,流进千家万户。通过“饮水清零”行动,东乡县埋设供水管道7200多公里。“以全县人口约29万来计算,为每个人埋设24米供水管道。”东乡县水务管理中心副主任赵英祥说。

目前,全县集中供水率达99%,农村人饮入户率、供水保障率分别从2014年的65%、63%提高到2023年的98%、95%以上。至此,困扰东乡群众吃水难的问题彻底解决。在自家自来水龙头旁,布楞沟村群众自发立起“吃水不忘总书记,永远感恩共产党”的石碑。变化远不止这些。从布楞沟村出发,驱车到县城仅需20分钟,到省会兰州需要40分钟。昔日布楞沟的闭塞、落后的模样,已然变成历史,定格在了村史馆里。过去10年间,布楞沟村发生的每一点变化,村民马麦志都看到了,也享受到了变化带来的各种便利:从中石化援建的水泥路,到易地集中安置的新农村,再到自来水管道快速铺设,以及村中新建起的学校、卫生室……特别是连接布楞沟村和外界的公路,让布楞沟村的步子迈得更大、也更远了。最大的改变,是村民的观念。村民或外出务工,或在村中创业就业,曾经“三只羊,两顿饭,晒个太阳一整天”的场景再也不见了。走进布楞沟新村,56座院落整齐排列。2015年10月,布楞沟村易地搬迁安置点建成,全村人搬进了山脚下政府集中建设的新农村。搬入新家,马麦志一家迎来生活条件的显著改善。去年,天然气接到了村里,今年3月,他家安了燃气灶。在厨房,他特意打开冰箱向记者展示日常储备的食材:除了肉类,还有新鲜的西红柿、青辣椒和娃娃菜。

▲上世纪八九十年代,东乡群众用驴子驮水。

▲吃水难的年代,东乡族群众排队挑水。

打破千百年来的贫穷困扰

一个月前刚卖掉699只羊,10天后将有约1000只羊出栏。4月20日,在布楞沟养殖农民专业合作社,返乡村民马大五德告诉记者。 因家庭贫困,马大五德从小就外出打工,后来逐步进入养殖行业。习近平总书记考察布楞沟村的第二年,他带着多年攒下的积蓄回乡创业,借助当地政府部门提供的扶持贷款,养殖规模逐步扩大。谈及回乡创业的决定,马大五德坦言,正是家乡布楞沟的发展变化,让他有了返乡创业的信心。

产业兴旺是乡村振兴的基础。在马大五德的带动下,养殖成为布楞沟村群众增收的渠道之一。早在2015年成立时,合作社就吸纳了26户贫困户。从2018年以来,合作社已连续多年分红。“除了现金,还分过羊和牧草。”在习近平总书记的关心下,布楞沟村发生了翻天覆地的变化,美丽乡村迈出振兴步伐。过去10年间,《民生周刊》记者曾3次探访布楞沟村,目睹了这里蹄疾步稳、一步一个脚印、从外到内发生的变化:产业从无到有,肉羊养殖、大棚蔬菜种植、光伏发电、乡村旅游……

▲东乡县伊哈池水厂17万方调蓄水池

上世纪80年代,布楞沟村有136户村民,后来走的走、搬的搬,到2012年,村里剩下68户345人,村子一天比一天荒凉。随着新农村建设得越来越好,搬走的人陆续回来了,现在全村有116户534人。在致富路上,村民开动脑筋,开发民族特色资源,让东乡美食走进更多人家。2013年2月4日,总书记来布楞沟村的第二天,在兰州市红古区打工的马麦热在立刻回了村。马麦热在一边翻炸锅里的油馃馃(东乡族美食—记者注),一边向记者讲述自己近些年的经历。她是5个孩子的妈妈,之前,她曾经在建筑工地打了十几年工。伴随着家乡的发展,马麦热在也迎来了发展机遇。从2015年开始,东乡县妇联将扶贫与扶智、扶志相结合,对布楞沟村妇女进行职业技能培训,马麦热在第一时间参加。2018年,以生产东乡族特色美食油馃馃为主的巾帼扶贫车间落成,她又第一个报名。擅长做糖油糕、玉米荞麦饼、油饷等东乡族美食,马麦热在今年又被村里的农家乐聘为“面点师”。在家门口就业,她现在每月能挣到4500元。摆脱贫困后,正奋进在乡村振兴道路上的布楞沟村民对幸福美好生活满是憧憬。马麦热在谈及当下的生活,畅想今后的日子:“以前不外出务工日子过不下去,现在能在家门口挣钱,再也不用去外地漂泊打工了。只要肯干,以后的日子,会更有奔头。”